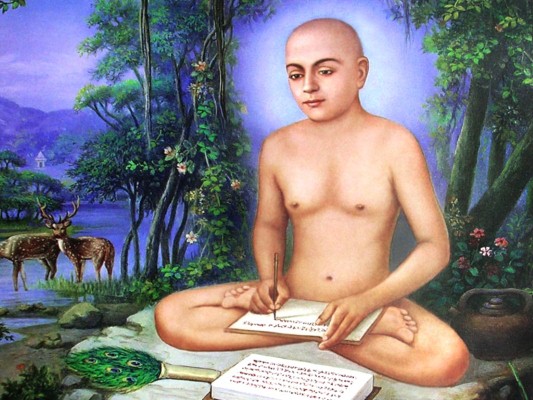

अभयचन्द्रसूरि :

भावार्थ-यदि पुरुष के अभिप्राय भिन्न-भिन्न हैं अत: उनके वचन अर्थ में विसंवाद करते हैं इसलिए किसी को आप्त नहीं माना जा सकता, न उनके वचन ही अर्थ को सही कहने वाले माने जा सकते हैं तब तो गेहूँ के बीज से शालिधान्य उत्पन्न हो जावेंगे, पुन: कारण में भेद कुछ भी नहीं रह सकेगा। तात्पर्यवृत्ति-पुरुष-वक्ता के चित्र-सत्य-असत्य आदि नानारूप अभिसंधि-अभिप्रायविवक्षा से यदि वाक्-आप्त के वचन अर्थ में व्यभिचारी हैं-बाह्य पदार्थ में विसंवादी हैं अर्थात् ‘‘सरागा अपि वीतरागवच्चेष्टंते’’ सराग भी वीतराग के समान चेष्टा करते हैं ऐसा वचन है। तब तो विजातीय कारण से भी कार्य दृष्ट-अविरुद्ध हो जावें पुन: उस कारण में भेद करना अर्थात् कारण के प्रतिनियत-स्वात्मलाभ के निमित्त को अलग करना-विजातीय से भेद करना क्या शक्य होगा ? अर्थात् नहीं होगा। तब उस कार्य के जिस किसी से उत्पन्न होने में विरोध नहीं होगा, निश्चित ही अनियत कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य कारण के भेद को नहीं बतलाता है क्योंकि उसमें वैसी शक्ति नहीं है। पुन: कार्य में कारण का व्यभिचार होने से वह अहेतु हो जावेगा, इस तरह अनुमान का उच्छेद हो जावेगा, यह भाव हुआ। सौगत-विवेकपूर्वक होने वाले कार्य कारण का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैन-यदि ऐसा कहो, तो सम्यक् प्रकार से प्रयुक्त हुए वचन भी यथार्थ विवक्षा का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस प्रकार से अर्थ में व्यभिचार कैसे होगा ? प्रश्न-विवक्षा में अधिरूढ़ ही वचन का अर्थ है, बाह्य अर्थ नहीं है अर्थात् कहने की इच्छा तक ही वचन का अर्थ सीमित है, बाह्य पदार्थ को नहीं कहता है। उत्तर-ऐसा नहीं कहना, क्योंकि विवक्षा का उससे व्यभिचार नहीं है। बोलने की इच्छा विवक्षा है। उस बोलने की इच्छा का नियम बाह्य अर्थ के नियम से युक्त नहीं है अन्यथा अतिप्रसंग आ जावेगा। हाथ की अंगुली के अग्रभाग के आधार पर तो हाथी के अस्तित्व आदि के प्रतिपादक वचन प्रतारण करने वाले-ठगने वाले होने से अप्रमाण सिद्ध हैं क्योंकि राग, द्वेष, मोह से आक्रांत पुरुष के वचन आगमाभास हैं इसलिए द्वीपांतर आदि अर्थों में विसंवाद का अभाव होने से श्रुतज्ञान प्रमाणरूप सिद्ध है, यह बात ठीक ही कही है। भावार्थ-पुरुषों के मनोगत भावों में और वचनों में अंतर देखकर सर्वत्र वचन को अर्थ का व्यभिचारी कहना ठीक नहीं है अन्यथा विजातीय गेहूँ के बीज से शालिधान्य का अंकुर उत्पन्न हो जावेगा, पुन: कोई भी कारण अपने कार्य का नियामक नहीं हो सकेगा। इसलिए सर्वथा अर्थशून्य अथवा विरोधी वचनों को देखकर सर्वत्र सत्य आगम में भी अविश्वास करना, उसे प्रमाण नहीं मानना अयुक्त है। हमारे यहाँ तो आगम प्रमाण सबसे बलवान है, वही तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि की प्रमाणता को सिद्ध करता है। पिता को प्रमाण न मानकर बेटे को प्रमाण मानना कहाँ तक उचित है। श्लोकार्थ-श्री भट्टाकलंकदेव और प्रभाचंद्राचार्य से अंजित-स्पष्ट किये कथंचित् प्रमाणाभास को ‘स्यात्’-स्याद्वाद मत का आश्रय लेकर श्री अभयचंद्रसूरि के वचन विशेष रूप से वर्णन कर देते हैं अर्थात् कारिका में श्री भट्टाकलंकदेव ने कथंचित् प्रमाणाभास का वर्णन किया है। पुन: श्री प्रभाचंद्राचार्य ने न्यायकुमुदचंद्र टीका और उसका विशद विवेचन किया है।।१।। यहाँ पर उन दोनों के आधार से और स्याद्वादमत का आश्रय लेकर श्री अभयचंद्रसूरि ने तात्पर्यवृत्ति में उसका ही स्पष्ट और संक्षेप विवेचन कर दिया है। इस प्रकार से अभयचंद्रसूरि कृत लघीयस्त्रय की स्याद्वादभूषण नामक तात्पर्यवृत्ति में प्रमाणाभास नाम का चतुर्थ परिच्छेद पूर्ण हुआ। इस प्रकार भट्टाकलंक शशांक से स्मृत लघीयस्त्रय में प्रमाण प्रवेश नाम का प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ। |