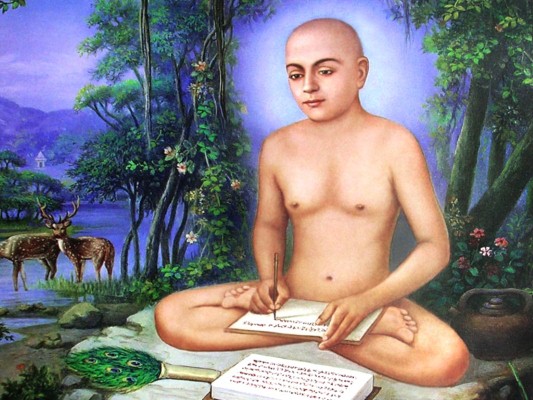

अभयचन्द्रसूरि :

तात्पर्यवृत्ति-प्रतिपक्ष धर्म की आकांक्षारूप अपेक्षा से और इससे विपरीत सर्वथा एकांतरूप अनपेक्षा से ये नय और नयाभास लक्षित-निश्चित किये जाते हैं। प्रश्न-ये किन विशेषताओं से सहित हैं ? उत्तर-ये भेद और अभेद के अभिप्राय रूप हैं। विशेष, पर्याय और व्यतिरेक को भेद कहते हैं। सामान्य, एकत्व और सादृश्य को अभेद कहते हैं। इन भेद और अभेद के अभिप्राय रूप हैं अर्थात् ये नय श्रुतज्ञानी के विकल्प रूप हैं। भेदाभेदात्मक जीवादि ज्ञेय-प्रमेय के जानने में ये भेदाभेद विकल्प होते हैं। निश्चित ही एकांतरूप से भेदात्मक अथवा अभेदात्मकरूप प्रमेय उपलब्ध नहीं है। अनुवृत-व्यावृत्त प्रत्यय के बल से उभयात्मक ही उपलब्ध हो रहा है क्योंकि प्रमाण अनेकांत को विषय करने वाला है। ‘अनेकांत: प्रमाणात्१’ अनेकांत प्रमाण से जाना जाता है। (सुनय और दुर्नय का लक्षण) उभयात्मक रूप से अर्पित-अपेक्षित वस्तु व्यवहार के योग्य नहीं है इसलिए व्यवहार के उपयोगी एकांत नय के आधीन होने से नय कहे जाते हैं। ‘२तदेकांतोऽर्पितान्नयात्’ अर्पित नय से व्यवहार के लिए उपयोगी एकांत होता है। इस प्रकार सिद्धांत में कहा है। वे नय परस्पर की अपेक्षा करने वाले ही व्यवहार के लिए समर्थ होते हैं अन्यथा परस्पर की अपेक्षा न रखने से उस व्यवहार के लोप करने में हेतु होने से दुर्नय हो जाते हैं। ३निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्’’ निरपेक्ष नय मिथ्या हैं और सापेक्ष होते हुए वे नय हे भगवन्! आपके यहाँ वस्तुभूत अर्थक्रियाकारी हैं, ऐसा श्री स्वामी समंतभद्राचार्य ने कहा है। (नय के विषय) वे नय दो प्रकार के हैं-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य, सामान्य, अभेद, अव्यय और उत्सर्ग ये पर्यायवाची नाम हैं। यह द्रव्य जिसका अर्थ-विषय है, वे द्रव्यार्थिक नय हैं। पर्याय विशेष, भेद, व्यतिरेक, अपवाद ये पर्यायवाची नाम हैं। ये पर्याय अर्थ-विषय है जिसका वे पर्यायार्थिक नय हैं, ऐसा निरुक्ति अर्थ है। द्रव्य के दो भेद हैं-शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। उसमें सत्सामान्य को शुद्ध द्रव्य कहते हैं और जीव तत्त्वादि पुन: अशुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। भावार्थ-प्रत्येक वस्तु में अनेक अंत अर्थात् धर्म पाये जाते हैं इसलिए वस्तु अनेकांतात्मक है। प्रमाण अनेकांत को विषय करता है। अनेकांतात्मक वस्तु के एक धर्म अर्थात् एक अंश को एकांत कहते हैं। नय एकांत को विषय करता है। यह नय अपने से विपरीत अंश के ग्राहक नय की अपेक्षा रखता है तभी तक सुनय है। जब दूसरे की अपेक्षा न करके आग्रहपूर्वक एक अंश को ही ग्रहण करता है तब वह दुर्नय या नयाभास कहलाता है। द्रव्य मात्र को जानने वाला द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय मात्र को जानने वाला पर्यायार्थिक नय है। द्रव्य में भी सत्सामान्य को शुद्ध द्रव्य कहते हैं और जीवादि तत्त्व को अशुद्ध द्रव्य कहते हैं। |