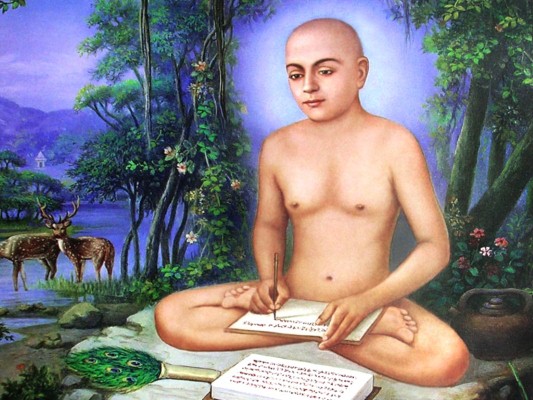

अभयचन्द्रसूरि :

(संग्रहनय का विषय) तात्पर्यवृत्ति-संग्रहनय सत्सामान्य शुद्ध द्रव्य को विषय करता है क्योंकि उसमें अन्य उपाधि से रहित होने से ही शुद्धि संभव है। ‘सामान्य को विषय करने वाला ही नय संग्रह है वह स्वजाति के अविरोध से भेदों से सहित ऐसी पर्यायों में एकत्व को प्राप्त करके समस्त को ग्रहण करने वाला ‘संग्रह’ कहलाता है। ऐसा निरुक्ति सिद्ध अर्थ है। क्योंकि वह तदभेदत:-उस सत्सामान्य लक्षण शुद्ध द्रव्य में अभेद रूप है। सभी जीव और अजीवों में अव्यतिरिक्त-अभिन्न है। प्रश्न-प्रागभाव आदि सत्त्व से भिन्न हैं तो यह उनसे अभिन्न कैसे होगा ? समाधान-जीवादि सत् विशेषों के मध्य में एक भी भेद जीव, उसकी पर्याय अथवा अन्य कोई असदात्मा-असत्वरूप नहीं है क्योंकि विरोध आता है। यदि असत् रूप है पुन: ‘है कैसे’ ? यदि ‘है’तो असत्स्वरूप कैसे है ? इस प्रकार स्ववचन में विरोध होता है अत: वह सत् सिद्ध है इसलिए प्रागभाव आदि हो अथवा अन्य कोई हो उसे कथंचित् प्रतीति के बल से सदात्मक-सत् रूप ही स्वीकार करना चाहिए। भावार्थ-संग्रहनय सत् सामान्य को विषय करता है अर्थात् इसी नय की अपेक्षा से संपूर्ण चराचर जगत् एकरूप है। इस संग्रहनय के उदर में सारा लोकालोक समा गया है। इसी नय के एकांत दुराग्रह से ब्रह्माद्वैतवादी आदि अद्वैतवादियों ने सारे विश्व को एक सत्रूप-ब्रह्मरूप या ज्ञानरूप इत्यादि प्रकार से स्वीकार कर लिया है। यहाँ एक प्रश्न हुआ कि प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव आदि अभावों को संग्रहनय कैसे जानेगा ? तब आचार्य ने कहा है कि नैयायिक द्वारा मान्य अभाव तो तुच्छाभावरूप है किन्तु जैनों ने अभाव को भावांतर रूप से स्वीकार किया है जैसे ‘दीपस्तम:१ पुद्गलभावतोऽस्ति’ दीपक के बुझने से अंधकार हो गया तो भी जैसे प्रकाश पुद्गल की पर्याय थी वैसे ही अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है। अथवा ‘खे नास्ति२ पुष्पं तरुषु प्रसिद्धं’ आकाश में पुष्प नहीं है यह कथन सर्वथा अभाव रूप नहीं है क्योंकि पुष्प वृक्षों में तो प्रसिद्ध ही है। अथवा जीव या उसकी कोई भी पर्याय ‘नहीं है’ ऐसा कहने पर तो यदि असत् स्वरूप है तो ‘है’ कैसे कहा ? और यदि ‘है’ तो असत्स्वरूप उसका कैसे रहा ? इसलिए सभी अभाव कथंचित् भावात्मक ही हैं। ‘न जैन: अजैन:’ जैन नहीं है वह अजैन है यहाँ पर भी नञ् समास में नहीं का अर्थ है कि वह जैन नहीं है किन्तु ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कुछ है। |